A

B

Hendrik Bolz: Nullerjahre

C

Noam Chomsky: Manufacturing Consent

D

E

F

Theodor Fuchs: Vom Götterstreit zum Kampf der Ideologien

G

Elena Gorokhova: Goodbye Leningrad

H

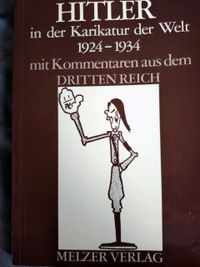

Melzer Verlag: Hitler in der Karikatur der Welt (1924 -1934)

In diesem Buch stehen die zynisch selbsterfüllenden Prophezeiungen in Form von zeitgenössischen Karikaturen den ideologischen und demagogischen Leugnungen aus dem dritten Reich gegenüber und geben interessante Einblicke in die verschrobenen Sichtweisen der damaligen Zeit. Dokumente dieser Art wirken zunächst wie marginale Ausschnitte, tragen aber durchaus zum besseren Verständnis der Geschichte des 20. Jahrhunderts bei.

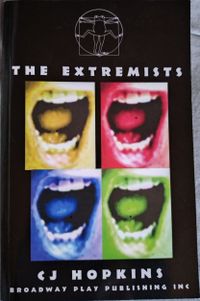

C.J. Hopkins: The Extremists

„It’s just entertainment. I mean, where did we ever get this idea that we could somehow change the world? Or that it even needs changing?“

Hopkins Werk ist eine exzellente, kryptische Parabel über Politik und Macht, über Framing und Sprache und über Extremismus und den Hochmut westlicher Weltanschauungen, die menschliche Züge bis hin zur Sinnesfrage offenlegt und am Ende gekonnt alles in Frage stellt.

Der Text ist dabei ein Spiel mit der Ungreifbarkeit von gerade den Begrifflichkeiten die so fundamental erscheinen (Freiheit, Gerechtigkeit) und unterschiedlichen Konzeptionen der Realität.

Der Vitruvianische Frosch auf dem Cover war ein zertifizierter Kek-Moment.

I

J

K

Gunnar Kaiser: Der Kult

Susanne Kaiser: Politische Männlichkeit

Toxische Lektüre: Die Betrachtung von Ideologen aus dem jeweils entgegengesetzten politischen Lager folgt auch in diesem Buch einem bekannten Muster. Bereits am verwendeten Vokabular erkennt man schnell, wessen Geistes Kind die Autorin ist. Im Zentrum steht, wie für radikale Kräfte üblich die Konstruktion des Feindbildes, so wie es hier beim politischen Gegner (korrekterweise) beobachtet wird, was an die biblische Parabel vom Splitter im Auge des Bruders erinnert (Bergpredigt). So stellt Susanne Kaiser zahlreiche, zum größten Teil sauber recherchierte Fakten und gemachte Beobachtungen in den Dienst ihrer eigenen Ideologie, was einen echten Erkenntnisgewinn auf Kosten der entsprechenden Doktrin verhindert, zu chronischen Fehlschlüssen und Unterstellungen führt und eigentlich der Abschottung des eigenen Weltbildes dient. Ausgangspunkt der entsprechenden Dystopie ist in diesem Fall das Image des sogenannten Incels, eines von Frauenhass getriebenen Psychokillers; eine Vorstellung, die der Kommunikation in entsprechenden Kreisen folgend nicht abwegig erscheint und sich, wie in den Bekennerschreiben zu verschiedenen Terrorakten dargelegt, bereits erwiesen hat. Von diesem Anker ausgehend wird schließlich in gewohnter Manier die entsprechende Weltverschwörung (im vorliegenden Fall das Patriarchat) aufgebaut, ganz so wie anhand der gegenseitigen Ideologie beschrieben. Ohne die Ironie zu erkennen, aber nicht ohne eine gewisse intellektuelle Raffinesse wird rasch jede Opposition, zunächst jede Art männerbezogener politischer Initiative, schließlich Staatsoberhäupter mit der „falschen“ Gesinnung, die Katholische Kirche , Intellektuelle, mit denen sie sich nicht messen kann (ob sie Jordan Peterson, der bekanntlich keine Gelegenheit auslässt, sich gegen jede Form der Identitätspolitik auszusprechen tatsächlich für einen Maskulinisten hält oder einfach eine unaufrichtige Diffamierung führt bleibt offen) und letztlich jede Instanz, die sich nicht der links-radikalfeministischen Doktrin unterwirft mit diesem Strohmann verbunden, was in seinen Grundzügen dem Algorithmus der klassischen Ideologien und damit dem moseanischen Mythos (nach Lewis S. Feuer) entspricht. Ich kann dieses Buch dennoch unter Vorbehalt empfehlen, da die Hintergrundthematik interessant ist und die linksideologische Perspektive musterbeispielhaft ausgeführt wird, was zu einem ganzheitlichen Einblick in das politische Zeitgeschehen beitragen kann, insofern man zu kritischem Denken in der Lage und dazu bereit ist, sich auch mit der Gegenperspektive auseinanderzusetzen. Ich empfehle hierzu bespielhaft die Lektüre des maskulistischen Ideologen Arne Hoffmann (z.B. Männerbeben oder aktuellere zum Themenfeld Geschlechterpolitik).

L

Ronald D. Laing: Phänomenologie der Erfahrung

„>Der Himmel ist blau< unterstellt: Es gibt eine Wesenheit >Himmel< und die ist >blau<. Die Sequenz Subjekt, Verbum, Objekt, in der >ist< als Kopula Himmel und blau vereint, ist ein Nexus von Lautungen, von Syntax, Zeichen und Symbolen, in den wir völlig verstrickt sind und der uns gleichzeitig trennt von dem und hinweist auf den unsagbar himmelblauen Himmel. Der Himmel ist blau; Blau ist nicht Himmel, Himmel ist nicht blau. Aber wenn wir sagen: >Der Himmel ist blau<, sagen wir: >Der Himmel< >ist<. Der Himmel existiert, und er ist blau. >Ist< dient dazu, alles zu verbinden; gleichzeitig ist >ist< nichts von dem, was es verbindet.“ (S.34 f.)

„Der Transaktion ohne Erfahrung fehlen spezifisch personalen Konnotationen. Endokrine und retikuloendotheliale Systeme transagieren. Sie sind keine Personen. Wenn man dem Menschen mithilfe von Analogien näherzukommen versucht, besteht die große Gefahr, dass Analogie zur Homologie wird. Warum tendieren fast alle Theorien über Entpersonalisierung, Reifikation, Isolierung und Verleugnung dazu, selbst die Symptome aufzuweisen, die sie zu beschreiben versuchen?“ (S.45)

Diese zwei Beispiele mögen, das muss ich zugeben, fahrlässig aus dem Zusammenhang gerissen sein, aber sie vermitteln dennoch einen Eindruck davon, was ich meine, der meiner Ansicht nach auch nicht trügt. Laing verliert sich gerne in Abstraktionen und Theorien, die, so mein Eindruck, vielleicht seinen eigenen Seelenzustand beschreiben aber nicht die Realität bzw. den Zustand selbst, also die (zumindest potentielle) Einbildung wird in einem heimtückischen Spiel gegen sich selbst zur Realität erhoben.

Der Autor weist Positivismus explizit zurück und erhebt eigene Moralvorstellung über eine neutrale Betrachtung. Bei manchen zynischen Einlassungen in dieser Richtung fällt es recht schwer, die Metaebene zu durchschauen. Dabei bedient er sich auch relativ klischeehaft postmodernen Motiven, wie marxistischer Kapitalismuskritik aus der Mottenkiste und kulturellen Autoaggressionen, wie der Verachtung etablierter Institutionen an sich und fernab jeglicher konstruktiven Kritik, was insgesamt wenig kreativ und nicht besonders weise erscheint. Dennoch sind viele Gedanken ziemlich gut ausformuliert und bewegen sich auf einer emanzipierten Ebene, sodass die Inhalte zumindest zum Nachdenken anregen können.

M

N

O

P

Q

R

S

Peter Sloterdijk: Die Verachtung der Massen

Erst im letzten Teil des Buches kommt der Autor mit einer Analyse des postmodernen Schwachsinns der uns umgibt schließlich zu einem recht begreiflichen Punkt. Die Umdeutung vertikaler in horizontale Unterschiede, oder anders formuliert die Leugnung der Unterschiede zwischen Menschen in ihren Grundvoraussetzungen und die Auswirkungen auf Philosophie und Kunst. Dabei bezieht er sich explizit auf die Gründer der Frankfurter Schule.

Alexander Solschenizyn: Der Archipel Gulag

Auf immer noch knapp über 500 Seiten berichtet Alexander Solschenizyn in dieser bereits gekürzten Ausgabe sowohl als Zeitzeuge, als auch als Dokumentator zahlreicher Recherchen und Berichte über die furchtbaren Schrecken, die Totalitarismus und Kollektivismus im Kommunismus vereinen und in der Sowjetunion, besonders in den Arbeitslagern eine besonders grausame Ausprägung fanden. Die hautnahe Perspektive verlässt er dabei nicht und hebt sich somit mit diesem Werk von anderen Veröffentlichungen deutlich ab.

T

U

V

W

X

Y

Z

Slavoj Žižek über das Kommunistische Manifest

„Die verspätete Aktualität des kommunistischen Manifests“ findet man als weiteren Untertitel, sobald man das Buch dann aufgeschlagen hat. Das weckt etwas die gruselige Erwartung der Verteidigung einer toten Ideologie, deren Prämissen sowohl theoretisch als auch empirisch lange widerlegt sind. Der Autor aber macht keine langen Umschweife, problematische Kernelemente zu analysieren und zu entblößen und positioniert sich zunächst kritisch gegenüber Ideologien im Allgemeinen, was schon einmal etwas Vernunft verspricht. Allerdings hält er auch an einem pathologischen Zug der Ideologien fest: der Utopie. Er stellt sie als destruktives Element in Frage und erklärt die Antiideologie zur Ideologie, was sie vielleicht auch sein kann?! Jedenfalls läuft es auf die Idee hinaus, dass ein radikaler Wandel nicht ideologisch antiideologisch zurückzuweisen sei. Einen solchen kann man aber nur als erstrebenswert ansehen, wenn man eine pessimistische Sicht auf den Status quo vertritt und selbst ein Zyniker ist, wie er es Skeptikern bzw. Antiideologischen Ideologen (?) – nämlich denen, die eine pessimistische Perspektive auf das Element der Ideologie vertreten, was sich historisch wohl deutlich besser anhand der Erfahrungen vertreten lässt, als die theoretische Vorstellung es ginge doch anders – unterstellt.

Beim Lesen wird man das Gefühl nicht los, er versuche durch Cherry Picking irgendwie etwas am verrotteten marxistischen Fundament zu retten, um nicht jeglichem sozialistischen Weltbild die Grundlage zu entziehen. Aber es gibt nichts zu retten. Da hilft auch keine noch so großzügig Deutung ausgewählter Passagen. Dabei schwafelt er oft recht viel ohne wirklich erkennbare Pointe, während er sich bei manchen Themen um Trivialitäten dreht und bei anderen Themen wohl versucht der Dresche aus dem Weg zu gehen, die der versuchten Neudeutung bei zu deutlichem Ausdruck ebenfalls droht.

Seine eigene Kapitalismuskritik wirkt letztlich neben den beispiellosen Errungenschaften und Freiheiten, die das System hervorgebracht hat, wie ein pathetischer Trotzanfall, der immerzu derselben linken Leier von angeblicher Ausbeutung und Unterdrückung folgt, aber selbst ohne ideologische Einseitigkeit nicht aufrecht erhalten werden kann. Auch bei den Bezügen auf Hegel entsteht der Eindruck, er nutze ihn als Cope um sich selbst zu gaslighten, um wiederum ein linkes Weltbild aufrecht erhalten zu können. Oder Hegel war tatsächlich so ein Schwurbler, was ich leider nicht beurteilen kann.

Im hinteren Teil des Buches folgt der Originaltext. Die Vorreden der verschiedenen Ausgaben scheinen recht überflüssig. Der Text selbst ist das, was man erwartet und zeigt recht gut, dass Gewalt und Wahnhaftigkeit den Ideen von Anbeginn inhärent waren und es nicht erst eines Lenins oder gar Stalins bedarf, um dystopische Zustände herbeizuführen. „Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung.“ (S.145) Dazu kommt mir das milton’sche Zitat in den Sinn: „Besser ist es, in der Hölle zu herrschen, als im Himmel dienen."

An welcher Stelle sich letztlich eine angebliche Aktualität konkret ableiten lässt bleibt schleierhaft.Letztendlich liefert dieses Buch keinen ausreichenden Erkenntnisgewinn. Es wird weder eine vernünftige Sichtweiße klar herausgearbeitet, noch eine neue Sichtweise als unvernünftig entblößt. Dafür wird in dem ohnehin schon nicht besonders umfangreichen Werk viel darum herum geschrieben. Daher rate ich vom Lesen ab. Es ist davon auszugehen, dass bessere kritische Literatur zum Thema, auch aus linker Perspektive zu finden ist.